ビジネスチャットとは?

お役立ちコンテンツ

ビジネスお役立ちコラム

業務効率化

業務効率化とは、業務プロセス・業務時間・人為ミス・コストにおける「ムリ、ムダ、ムラ」の排除によって効率化を図る取り組みのことです。企業には、手書きでの書類作成などの非効率な業務、無駄な残業によって発生する人件費など、さまざまな「ムリ、ムダ、ムラ」が存在しています。

また、人口減少や労働者の高齢化などの人材不足によって、従業員一人あたりの業務負担の増加も問題になっています。業務効率化を進めることで上記のような問題が解決でき、ひいては従業員一人ひとりのパフォーマンス向上にも寄与するでしょう。

業務効率化と似た意味合いの言葉の「生産性向上」は、その目的に大きな違いがあります。生産性向上とは、より少ないリソース(時間・コストなどの資源)で、より多くの成果を上げることです。一方の業務効率化は、業務のムダや非効率な要素を特定し改善することで、成果をより少ないリソースで生み出せるようにすることです。

生産性は成果を上げることが最終的な目的ですが、業務効率化はリソースを削減することが最大の目的です。業務効率化の結果、生産性が向上するケースは多くありますが、意味が異なることを理解しておきましょう。

ここでは、業務効率化によって得られるメリットを3つ紹介します。

業務効率化を進めることで、業務時間や人件費の削減につながるでしょう。たとえば、手書きによる書類作成を電子化することで、書類作成にかかる時間や人件費を削減できます。業務プロセスを自動化することで残業時間が削減されます。

業務効率化によって業務の無駄な手順や作業が省かれることで、従業員の負担が軽減されます。負担が軽くなることで、従業員は本当に必要な業務に集中しやすくなり、仕事へのモチベーションが向上します。また、従業員は業務効率化により労働時間が短縮され、プライベートの時間をより多く確保できるようになると、ワークライフバランスが改善され、さらに仕事へのモチベーションがアップします。

業務効率化が進むと、これまでより少ないリソースで成果が出せるようになり、利益を生み出すのに必要なコストが減るため利益率が向上するでしょう。また、業務効率化で業務にかかる時間や手間が減ると、結果的に従業員の生産性が向上し、業績アップにつながります。

ここでは、業務効率化のための具体的な7つのアイデアを紹介します。すぐに取り入れられるものもあるため、ぜひ改善施策として実施してみてください。

業務効率化を進める前に、まずは業務フローを見直すことが大切です。企業では、長年の慣習として業務の手順が固定化しているケースが少なくありません。客観的にみれば、ムダな業務になっているものもあるでしょう。

「何のために行っているのか」「本当に必要なのか」といった観点で業務を一つひとつ棚卸しして不要なものは排除、必要な業務についても適切な方法であるかをもう一度チェックします。

また、棚卸しした業務の優先順位の精査も重要です。従業員一人ひとりがやりたい業務や取り組みやすい業務を優先した結果、業務効率が悪くなっていることも往々にして考えられます。業務の重要度と緊急度によって優先順位をつけましょう。

業務の「ムリ、ムダ、ムラ」を排除するには、基準を設けることが重要です。具体的には、業務フォーマットの統一化と業務のマニュアル作成による標準化です。

たとえば、業務連絡や会議の議事録作成など 、頻繁に発生する業務はひな形となるフォーマットを共有しましょう。作業手順についてはマニュアルを作成し、業務のなかで分析・改善を繰り返しながら更新することで、業務効率化をはかります。

パソコン上で行う定型業務や単純業務については、自動化することで効率が上がります。業務を自動化するには、RPA(Robotic Process Automation)ツールを活用すると良いでしょう。

たとえば、営業業績データの月次レポート作成、問い合せメールからExcelへの転記、会議録の文字起こしなどはRPAツールによって自動化を実現できます。

人にはそれぞれ得手不得手があり、苦手な業務を担当していると仕事の効率は下がってしまうでしょう。そのため、従業員の適性に合わせた配置転換は、業務効率化につながる重要な取り組みです。担当を変える際は、まず従業員の得意分野を把握することが重要です。人事担当者や上司が面談を行い、従業員それぞれの業務に対する意欲やスキル、経験などを把握します。また、従業員各自から得意分野や希望する業務内容をヒアリングしましょう。

従業員の得意分野を把握できたら、その分野に合う担当部門や担当者への異動を検討します。たとえば、コミュニケーションが得意な人を営業部門やサービス部門に配置すれば、業務の効率がアップすることが想定されます。ただし、業務の担当を変える際には、従業員のモチベーションを下げない配慮をすることが重要です。本人の希望や意欲を尊重しながら、適切に配置しましょう。

企業がこれまでに蓄積してきた顧客情報や、在庫情報などを一元管理するシステムのデータベースを活用することで、業務効率が改善されます。

たとえば、顧客からの問い合わせ対応や商品の在庫管理などの業務で、データベースに蓄積された情報を活用することで、業務スピードがアップします。また、データベースに蓄積されたデータを分析することで、顧客のニーズを把握し、情報提供やフォローを個別に最適化した対応ができるようになるため、顧客満足度の向上にもつながります。

業務を効率化するには、業務のスピードアップが欠かせません。業務のスピードアップをはかる方法はさまざまありますが、そのなかで簡単に実現できるのが、ビジネスチャットの活用によるコミュニケーションの迅速化です。

ビジネスチャットとは、リアルタイムで複数人とやりとりできるビジネスに特化したコミュニケーションツールのことです。たとえば、ビジネスチャット「elgana®」は、目的に応じてグループチャットを作成できるのはもちろんのこと、タスク管理機能やファイル共有機能など、業務効率化に役立つ機能も充実しています。

業務の一部をアウトソーシングすることも業務改善のひとつの手法です。アウトソーシングによって手が空いた人材を重要な業務に注力できるだけでなく、企業のスリム化を実現できます。具体的には、事務作業・財務・法務・システム管理などの定型業務や単純業務はアウトソーシングを活用できる業務といえるでしょう 。

業務効率化を進めるには、正しい手順を踏むことが大切です。ここでは、業務効率化の具体的な進め方を解説します。

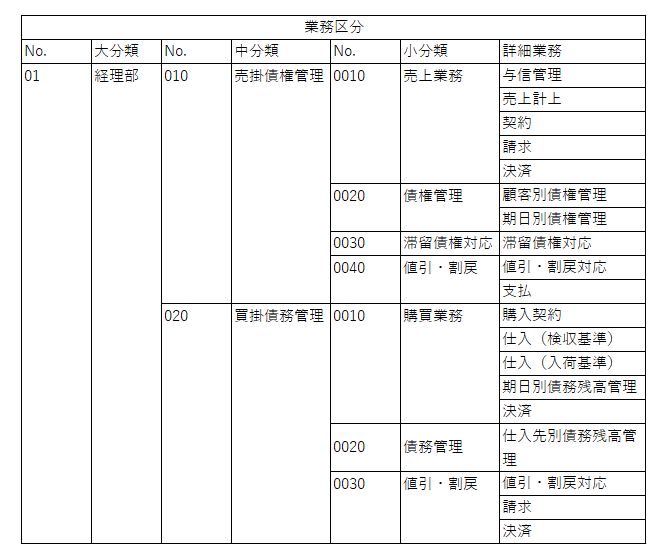

業務効率化を実現するには、ムダな業務の洗い出しと排除を行うために、現在の業務を可視化する必要があります。具体的には「業務体系表」「業務フローチャート」などを使い、部門別の業務内容を「大分類」「中分類」「小分類」に区分したうえで業務内容を簡潔に記載します。業務をすべて洗い出したら内容を分析し、「業務に遅延や停滞が生じている部分」、「同じ作業を繰り返し行っている部分」、「必要のない作業を行っている部分」を特定しましょう。

業務の改善箇所を特定したら、効率化のための優先順位をつけます。優先順位を決める際は、以下の2点を軸に考えましょう。

現状の工数が多い業務ほど、改善による効果が大きくなります。また、当該業務を改善することが、ほかの業務の効率化にもつながる場合は、優先順位を高く設定しましょう。

優先順位を決めたら、担当者ごとに調査表を作成後、以下の内容を精査します。

そのうえで、どの施策を実行すれば業務効率化が実現できるかを検討し、実施計画書を作成・実施していきます。たとえば「業務ごとの時間」ならば、配分時間が最も大きい業務から改善策を実行します。また、部門間で業務の重複があれば、見直さなければなりません。人によってバラツキがある業務については適性を念頭に置き、必要であれば配置転換を検討しましょう。

改善施策実施後は、業務効率化が進んでいるかを定期的に効果検証する必要があります。具体的には、以下の方法で効果検証を行いましょう。

従来の業務にかかる時間と、改善後の業務にかかる時間を比較することで、改善効果の定量的な評価が可能です。また、従業員にアンケートやヒアリングを行うことで、業務改善に対する従業員の意見や感想を収集できます。業務改善の効果を定量的に判断できない場合でも、従業員の意見や感想から改善の効果を間接的に評価できるでしょう。

IT・通信分野を中心に営業・コンサルティング事業を展開するONE.BRIDGE株式会社 では、複数の案件を同時進行していることで、進捗把握に手間と時間がかかっていました。また、各案件の進捗状況を把握するためには、それぞれのパートナー企業から情報を収集する必要があり、業務効率が下がっていました。

しかし、「elgana®」を導入したことで、案件の進捗管理が効率化されています。メールを活用していた頃の各担当者が返信を重ねる運用では、進捗状況が見えにくく、遅延やミスのリスクがありました。しかし、現在では「elgana®」の導入により、ワンクリックで進捗状況が一目瞭然になり、業務効率化と遅延・ミスの防止につながっています。また、各案件の進捗状況を社内共有する際、「elgana®」の一覧性の高さによって入力作業が効率化されています。

業務効率化は、業務における「ムリ・ムダ・ムラ」を排除して、より効率的に業務を遂行できるようにする取り組みです。業務効率化を行うことで、業務にかかる時間やコスト、人材リソースなどを削減でき、企業の利益を増大することが可能です。また、従業員は本当に必要な仕事に集中しやすくなり、仕事へのモチベーションがアップするでしょう。業務効率化を行うには、まず既存の業務を把握し、改善すべき点を見つけたうえで改善施策を実行することが重要です。

ビジネスチャット「elgana®」は、情報共有にかかる手間を削減し、業務効率化を図れるコミュニケーションツールです。タスク管理機能やファイル共有機能など、業務効率の改善につながる機能が充実しており、誰でも直感的に扱えるのもメリットです。ヘルプデスクによる導入支援や導入後のサポート体制が充実しているプランも用意されているため、業務効率化の一環としてぜひご検討ください。

審査23-1275

elganaは御社の業務効率を改善し、

社員同士のコミュニケーション活性化に役立ちます。